今回は【セレクションとは?練習会とセレクションの違いは?】というテーマで解説をしていきます。

セレクション、練習会というのをよく聞きますよね。

ジュニアセレクション、ジュニアユースセレクション、ユースセレクション以外でも、声を掛けられることはあるんでしょうか?

今回、【セレクションとは?練習会とセレクションの違いは?】ということにフォーカスしていきますが、セレクションと練習会の違いとチーム側の目的などを解説していきたいと思います。

セレクションと練習会の違いとは?

セレクションとは?

一般的には、サッカーのセレクションとは次の年度の新しい選手募集の為の選抜と認識されていると思います。

ただ、ジュニア、ジュニアユース、ユースでセレクション・練習会の意味合いや、それまでの流れというのが違いますのでその辺も理解しておきましょう。

練習会とは?

これも各チームで意味合いが違うことがあります。

- 練習会という名のセレクション

- 練習会で練習を体験してもらう純粋な練習だけの練習会

- 選ばれた選手のみ実際の練習に参加しての練習会

①の練習会という名のセレクションというのはそのままの意味です。高校の練習会の場合に多いです。スカウティングで内定している選手も参加を求められることがあります。

②の練習会で練習体験してもらう純粋な練習だけの練習会はよくジュニアユースであります。強豪チームではなく新しくできたチームや県2部、3部クラスのチームが宣伝もかねて行っていることが多いです。声をかけることもありますが、参加者は体験で来ているので断られることがほとんどです。

③選ばれた選手のみ実際の練習に参加しての練習会はすでに入団が決まっている選手対象で、即戦力としてチームになじんで欲しいという気持ちから開催されます。選ばれた選手のみですので、一般に公募はありません。(強豪チーム・高校ではよくある話です)

③は本当に個別に打診があるので残念ながらすべての人が経験出来るということではないですが、①,②は公募されることが多いので、本命前の練習で参加するのもいいと思います。

ジュニアセレクションとセレクションまでのスケジュール

ジュニアセレクションですが、対象となるのが小学2年生、3年生、4年生、5年生がほとんどだと思います。

と言いますのもカテゴリーがU-10、U-12として活動していることが多く、ジュニア年代のセレクションを行うのも街クラブは珍しく、大体Jクラブの育成部門が主です。

また問題は、「JクラブのU-12に所属していても、U-15に昇格できない問題」。

U-18に上がる時にもあるんですけど、U-12から15の時のほうが親御さんからのクレームも多く、過去には某クラブが内定を一旦取り消し再度選考をし直す事態もありました。

ということで気を取り直して、セレクション迄の流れを説明しますと

- 県リーグ・全日本U-12サッカー選手権大会・JA全農杯・練習試合・県トレセンなどでスカウティング

- 対象選手が所属するチームの責任者に連絡(選手への打診の許可や選手のパーソナリティをカウンセリング)

- 対象選手の家族へチーム責任者から連絡(クラブ関係者と話しをするかの確認)

- 選手・家族とクラブ関係者の話し合いで合意すれば内定

これがまずセレクション・練習会の前に行われるスカウトの流れです。小学生はトレセンが盛んなのと、Jクラブのコーチが県トレスタッフとしていることがあるので、事前に決まっていることが多いです。

で、この後に来るのがセレクション・練習会と言われるものになります。

ちなみにセレクション・練習会で選ばれる可能性はレベルが高いチームであればあるほど低いです。

- Jクラブ・全国常連クラブ:85%~99%

残酷ですが、トレセンなら県トレセンクラス、県リーグ1部所属、県大会ベスト4クラスが目安です。スクールに行っていてスカウトされるなんてことはないです。(たまに兄弟枠というのはありますが)

ジュニアユースセレクションとセレクションまでのスケジュール

セレクションに受かる子の理由3つにも書きましたが、選手選考は、セレクション当日ですべてを決めていると思われるかもしれませんが、ジュニアユース・ユース年代になると、まず強豪チームがセレクションを行う前にするのが、大会、トレセンなど試合のスカウティング→できるならば本人、家族と話(※この時点で決まる選手がほとんど)→書類選考→セレクション。というのが実際の流れです。

ジュニアですと最近では県リーグもやっていますから、ジュニアユースクラブの関係者が、上位リーグの試合のスカウティング、全国大会規模の大会の県大会ベスト16位からの試合のスカウティング、トレセンのスカウティングを行いに来る。というのが一般的な流れになります。

セレクション迄の流れを説明しますと

- 県リーグ・全日本U-12サッカー選手権大会・JA全農杯・練習試合・県トレセンなどでスカウティング

- 対象選手が所属するチームの責任者に連絡(選手への打診の許可や選手のパーソナリティをカウンセリング)

- 対象選手の家族へチーム責任者から連絡(クラブ関係者と話しをするかの確認)

- 選手・家族とクラブ関係者の話し合いで合意すれば内定

これがまずセレクション・練習会の前に行われるスカウトの流れです。県トレセン・地区トレセンに選ばれていると注目され有利ですし、レベルが高いチームであればあるほど決まるのが早いです。

で、この後に来るのがセレクション・練習会と言われるものになります。

ちなみにセレクション・練習会で選ばれる可能性はレベルが高いチームであればあるほど低いです。

- 県1部以上のリーグに所属しているJ下部、クラブ:85%~99%

- 県1部に所属しているJ下部、クラブ:70%~90%

- 県2部に所属しているクラブ:30%~50%

- 県3部もしくはそれ以下:0%~20%

ちなみにU-12からの昇格組がいるので、U-12のレベルが高い場合、さらに狭き門になります。

ユース・高校のセレクションとセレクションまでのスケジュール

ユース・高校セレクションですが、対象となるのが中学3年生。

ジュニアやジュニアユースと決定的に違うのは、中2、中1でも既に選考の対象となることがあること。

Jクラブなどでは当たり前にユースへの飛び級などがあるという事は理解しておきましょう。

なので、レベルが高いチームになればなるほど、早い段階からスカウティングが始まり、スカウト活動が行われます。

セレクション迄の流れを説明しますと

- 県リーグ・クラブユース・高円杯・練習試合などでスカウティング(中1,2,3関係なし)

- 対象選手が所属するチームの責任者に連絡(選手への打診の許可や選手のパーソナリティをカウンセリング)

- 対象選手の家族へチーム責任者から連絡(クラブ・高校関係者と話しをするかの確認)

- 選手・家族とクラブ・高校関係者の話し合いで合意すれば内定

これがまずセレクション・練習会の前に行われるスカウトの流れです。大体1月から3月くらいで行われ、レベルが高いチームであればあるほど決まるのが早いです。

で、この後に来るのがセレクション・練習会と言われるものになります。

ちなみにセレクション・練習会で選ばれる可能性はレベルが高いチームであればあるほど低いです。

- プレミアリーグ・全国常連高校:85%~99%

- プリンスリーグ・県ベスト4常連高校:70%~90%

- 県ベスト8常連高校・県リーグ所属Jクラブ:30%~50%

- 県ベスト16以下高校:0%~20%

大体こんな感じだと思います。これは統計を出したわけではなく長年コーチとして携わってきた感覚なので、違っていたら本当にごめんなさい。

ここで言いたいのは、レベルが高いチームほどスカウトだけで決まる比率が高く、セレクション・練習会では獲らないという事。

こんな厳しい現実もあるんだという事はわかって下さい。

残酷な話ですが、全国トップレベルの高校になりますと、「監督、コーチがまったく観ていないチーム」と「監督、コーチがしっかり見ているチーム」がはっきりわかるくらいになっていることが多々あります。

いくらスカウティングをしっかりしていたからといっても取りこぼしや発掘ミスというのはあります。それを無くさないようにしようとしているのがセレクションなのです。

といっても、それはJクラブの下部組織、強豪チームのことで、中堅クラスになると最初からセレクションで選ぶのが普通です。とはいえスカウティングはしっかりしますが。

ジュニア年代でのセレクションでJ下部には入れてもエスカレーター式に上がれるわけではない!努力してもかなわないことだってある!

しかし、スカウティングで必ず観るポイントがある!技術も大事だけど、これこそ大事!

セレクションと練習会の違いとは?まとめ

まずは、セレクションで全てを選考していないということを理解してほしい。

パッと見ただけで「これはすごい!」と思う選手は本当に誰が見ても上手いし、すごい!

でも、そんな選手は本当に県に1人いるかいないかのレベルです。

セレクションや練習会をなぜするのか?それは見落としがないか?チームにフィットする選手か?を確認するために行われます。

ただ、セレクション前には必ずスカウティングである程度選手を決めているので、セレクションで合格できるのは一握りです。

一人握りの合格する選手=「エリアでのセオリーが分かっている選手」

技術的に同レベルならば「エリアでのセオリーを理解している選手のほうが合格します」

セレクションに受かる子の理由3つにも書きましたが

セレクションで合格するポイントは3つ

- サッカーIQが高い

- 特徴がある

- 技術力が高い

以上3つ。

この中でも重要視されるのが「サッカーIQが高い」=「個人戦術」です。

「エリアでのセオリーを理解している選手」=周りが見えて、多くの情報から分析をし的確な行動、動作を行っている選手=「個人戦術を理解している選手=「サッカーIQが高い」

「すぐにサッカーIQを高める」のに最短なのは、「サッカーの試合を観ること」と書きましたが、

- 初めから最後まで観る

- 自分のポジションと同じ選手のオン・オフの動きを観る

- 自分のポジションと同じ選手がなぜそのプレーの選択をしたのかを考え理解する

といったポイントを押さえて観ていることが大事ですし、技術練習と同じで反復して観れるといいです。

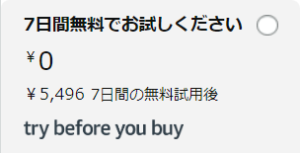

今はDAZNやWOWOWなどのビデオ・オン・デマンド・サービスでヨーロッパや南米、Jリーグなどがリアルタイムで見れますし、何度でも繰り返してみることができます。

多少金額はかかりますが、実際にスタジアムで観に行く時間、費用の節約、そして繰り返し見ることができるという利点があるので活用するのをおすすめします。

今は技術が高いというのは当然で、ゲームの中で有効な場所、時で発揮できるかが勝負。

技術だけでなく、「エリアでのセオリーを理解している選手」になって周りと差をつけてセレクションで合格してくださいね。

最後になりますが、セレクション情報を中心にお届けしていますが、セレクションって何なの?どうやったら受かるの?といったヒントになればすごく励みになりますのでうれしいです。

ではまた次の記事でお会いしましょう。ありがとうございました。